大误 · 我烧了单位大楼

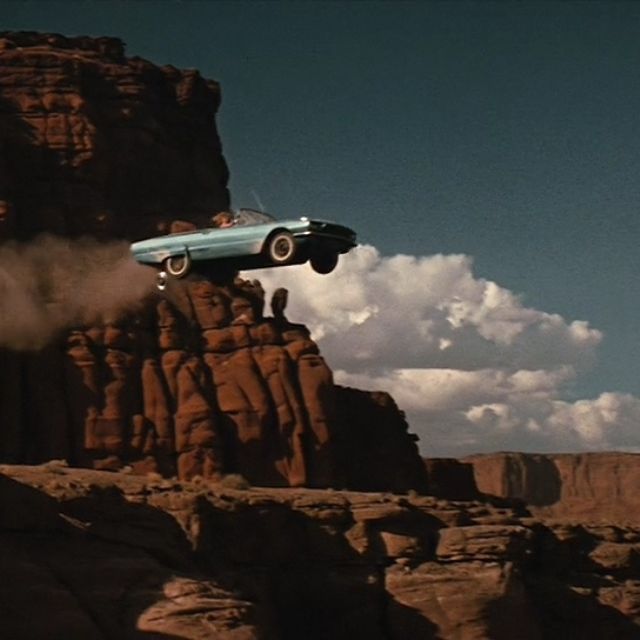

图片:《末路狂花》

一个平淡的上午。

距离午休吃饭 11 点半还有 1 小时 8 分钟。

我刷知乎,右下角 QQ 小人一跳一跳。Let it be。冷冰冰不理。

三分钟以后座机响,嘟噜噜噜噜噜,接起来,对面呼吸急促,俞小姐,我 QQ 上发你的东西看到了吗?

哦,刚刚去了趟厕所,哪能?我叹口气。

哎呀有个事情很急的呀,麻烦你帮我处理下。

好的。我关掉知乎。鼠标被我狠狠攥了一记。

坐在后排的领导啪嗒把手机揿在桌上。无出纳妈只笔啊。

股票亏了。one-hundred-percent。我心想。

戒股了戒股了。领导自言自语。伊椅子在地上发出重金属般的摩擦声。没人睬他,键盘声突然来自四面八方高低不一作响,像一首波浪般起伏的交响乐。

他的负能量被拒收,不爽,起立,踱步到我身边。重心全部放在脚后跟上。

鸭子。又老又胖的鸭子才会这么走路。我想。

小俞啊。领导笑嘻嘻。我头皮一紧,无戳那,港币样伐开心又要拿我寻开心了。

领导,撒事体?

侬长白头发了呀。年纪轻轻哪能会得长白头发的啊?伊对着我头顶心某个区域指指点点。

家族遗传。我十几岁就长白头发了。

是伐,看侬无忧无虑的,不应该呀。

键盘声戛然而止。

如果你 38 岁,大龄未婚,就已经长白头发了,侬哪能办?

我躲进厕所对着镜子左照右照。染黑吗?Really?38 岁就开始把白头发染黑,接下来呢,接下来跟一帮穿紧身衣脸上写着岁月静好的女人挤一个小房间练瑜伽普拉提,inhale,exhale,寄希望于每呼出一口空气能减 0.2 公斤。烘焙。只做不吃,咔嚓咔嚓拍下来发朋友圈,再配标题,全吃光了呢,又要胖啦。后缀一个吐舌头的表情。学插花,肢解谋杀植物,玫瑰花只留头。或者画油画,100 块一堂课的那种,每张画纸都复印好了线条只要颜色刷刷涂上去。Everybody is 莫奈。旅行。巴黎。罗马。土耳其。西藏。尼泊尔。

你看过了许多美景,你看过了许多美女

你迷失在地图上每一道短暂的光阴

你品尝了夜的巴黎,你踏过下雪的北京

你熟记书本里每一句你最爱的真理

我轻轻哼起了陈绮贞《旅行的意义》。文艺,清新,好听,最关键是不用花钱。

跑题了。我拍拍自己的脸。

Something burned inside me.

老俞,38 岁的老俞,长白头发的老俞,冲到公司隔壁的理发店,仰天长啸:FREEEZE!

理发师 TONY 手一抖,剪刀掉下来,戳破了顾客的耳朵,顾客叽里呱啦乱叫,反手抽了 TONY 一记耳光。

小姐,请问有什么可以帮您?前台接待战战兢兢。

染白。全部的头发。统统染白。

我给了前台一个庄严肃穆的眼神。手指指腰间,暗示那里存在一把并不存在的手枪。

Dont ask any questions unless u wanna get killed!意念传递。

您有熟悉的理发师吗?伊 GET 不到。

Tony!Everybody knows fucking Tony!

十七八个理发师顶着十七八种发型齐刷刷起立,每人一句十七嘴十八舌,小姐,办卡吗,小姐,需要做护理吗,小姐,本店优惠活动 388 套餐,小姐。。。

Shut the fuck up!我咆哮。空气突然安静。被另一名顾客的尖叫声打破,因为伊头发刚剪完照了照镜子。

随便谁都行,except motherfucking TONY!我狞笑。

前台小姐哇地一声哭出来。那怎么办啦,我们店里只有叫 TONY 的理发师啊。

我让前台小姐给我染了一头白发。大波浪,像魔女轻轻吻过,像一场大雪落满少年头。Everlasting。Neverending。在凛冽的风中飞旋到半空。

我从来没有在上海见过如此美丽的雪。

回到单位。

Everybody freeze.我的头发也许有魔法。我想。有一秒钟,所有人都在空气中凝固不动。

一直到领导的手机吧嗒掉落在桌面,宛若按下了 turn on 的开关,同事们低下头重新开始工作。

小俞!侬头发哪能回事体!领导冲我咆哮。

家族遗传。I told u so.

侬染这个颜色哪能好来上班!阿拉这里是国企!伊声嘶力竭。如果不听内容我会错觉他是 pink floyd 的主唱。震颤,爆炸般的冲击力。

国企。所以上班的时候可以织毛衣。手机上看股票。上班八个小时里七个小时聊自己家的狗拉的屎。或者小孩的。轧姘头,讨论下了班去中山公园哪班酒店开房。但是染白头发就不行。Tell me why.

说着说着我激动起来。Just tell me fucking why?

领导不帮我多啰嗦,一本厚厚的册子往我面前一掼。侬自己翻翻看,员工手册上哪能写的?

三个小时过去,我终于看到有一条,不能穿奇装异服,头发不能染浅咖啡以外的颜色。

哦,可是我不喜欢浅咖啡。大地色不衬我的皮肤。我冷冰冰。

Who fucking cares?领导爆出一句粗口。国企,要体面的,侬这个形象客户跑进来一看不要吓得昏古七啊。

我们没有客户。从上上个世纪就没有客户拜访过。每年亏损两个亿。脑子被枪打过的才选我们单位合作,然后投诉,在投诉的过程中气出心脏病来,中风瘫痪,血管爆掉,没有行动能力冲到公司来砍死我们。You sould all be grateful。我环顾了一圈,同事们爆发了热烈的掌声,老俞侬总结得太到位了。

领导冷笑。个侬辞职好来,我们这里噶垃圾侬还赖在这里不走。

我被说中痛点,像被高跟鞋踩中尾巴的猫,嗷地一声蹿得离地三尺高,托马斯后旋两周半,稳稳地降落在办公桌上。女,三十八岁,未婚未育,出去找工作,跟 HR 跪在地板上指天发誓自己这辈子绝无嫁出去的可能,伊喊保安把我叉出去。我在这里做了噶长时间,青春青春没有了,白头发白头发长出来了,难道还换不回被辞退吗?Fire me!我染了白头发违反了公司法律,Just fire me and give me 一笔 bloody 遣散费!

我痛哭流涕。领导叹口气,放了软档。

小俞,在这点上我们所有人都和你一个立场。我怕是熬不到公司倒闭了,侬还有希望啊。

国企的政策侬则晓得的。除非侬酒驾,或者嫖娼,哦还要有群众举报侬,那还有被开除的希望。侬是女的个么只有酒驾了。但是不管酒驾还是嫖娼都不划算的,要拘留还要留案底的。伊拍了拍我肩膀,指了指我头发。

Nice try though.

我冲到楼梯间点了根烟。按公司手册规定不好在楼梯间抽烟的,但 fuck it。

手机 QQ 乱响。俞小姐,客户说系统登不进去了,委托书录到一半突然黑屏了,麻烦看看哪能回事。

去宛平南路 600 号看脑子!我对着手机咆哮。找我们公司的都急需电击治疗!

领导发来一段微信语音。小俞,头发染回去,侬离开了这里也没地方去的,大家太平点混日子。

我无力地垂了手,软得像没有骨头。就算拿到遣散费,然后耐,没有然后了呀。钱花光也找不到工作,最后死在家里,尸检的时候发现死因为耳膜穿孔。我妈每天在耳边叨逼叨。水滴石穿。

总办经理嗖地打开楼梯间的门。小俞,到处找不到你,侬果然在这里。要西。

伊上上下下打量了我一遍,不晓得先屌我的头发还是手里的烟,最后决定先处理正在进行时。抽烟到底楼去,楼梯间里安全隐患,着火了哪能办?

还有侬的头发,下班了染回去,这里是国企。

她停顿了一秒钟。又重复了一遍。国企。

多么神圣而庄严的词汇啊!

Damn!

我翻出一把剪刀。再一次冲到楼梯间,把全部能剪的头发都剪掉。

抱着一把白发。死掉的白发。没有温度的雪。

点了根烟。

打火机不灭,直接把头发烧着,发丝发出焦香味,还有绵柔的滋滋声。

这是一场葬礼。但不仅仅是头发的葬礼。

燃烧的头发直接扔进垃圾桶,轰地一声,整块区域圣火熊熊燃烧。

We should all burn together.

If this is to end in fire,

Then we should all burn together,

Watch the flames climb high into the night,

Calling our father oh, stand by and we will,

watch the flames burn on and on,the mountain side.

我从来没有在上海见过这么美丽的火焰。

一个平淡的上午。

我趴在办公桌上醒来,吸了一口冷气。

屏幕右下角显示距离午休吃饭 11 点半还有 1 小时 8 分钟。

QQ 小人一跳一跳。我点开,回复同事的工作消息。

三分钟以后领导把手机重重地往桌子上一拍。

我离开工位,躲到厕所。

对着镜子照了照。还好,白头发也不算太多。

小心翼翼地拔掉。

每一根。