为什么人总是念念不忘沉没成本(sunk cost)?

图片:geralt / CC0

答个题。

按我的理解,题主问的问题可以拆分成两个子问题:

- 虽然考虑沉没成本是「不理智」的,而且我们明确地知道这一点,但我们在做决策的时候还把它考虑在内,这说明,我们这么做或者这么想显然是出于一种动机,这种动机是什么?

- 就像在另一个问题里面问到的那样(为什么“重视沉没成本”的行为机制没有在漫长的竞争中被淘汰掉?),如果这种思考方式是不理性的,那么为什么在漫长的物竞天择当中,这种思考方式没有被淘汰掉?

我来依次谈一下这两个问题。

第一个问题,我认为大概可以用「自尊」这两个字说清楚,而自尊这个概念在传统的经济理论当中是没有位置的。简单来说,人类活在世界上,吃得好、穿得暖只是最简单、最初级的需求,但这种需求在大多数经济学家看来就是人类经济行为的全部动机。这句话并没有它看起来那么荒谬,这是因为我们已经把行为限制在「经济行为」上了,所谓经济行为,不就是消费生产和交换吗?哪一个不是以吃得饱穿得暖为根本驱动力的呢?

然而事实上,我们发现,许多经济行为背后,确实是一些看起来更「高级」的需求。其中,最普遍的两个额外的动机是:「我在意别人怎么看我」,和「我在意我自己怎么看我自己」。有时候这两者是重合的,它们会一起驱动着我们去做一些高尚的事情。至于两者的,请看我之前的一篇专栏文章:

人在乎自己的自我印象,这本身没有任何值得惊讶的地方——在其他外在条件相同的前提下,相比于一个全无自信、自我感觉很差,甚至瞧不起自己、唾弃自己的人,一个自我感觉良好的人显然是更快乐的。当然,这也被大量关于主观幸福感的经验研究所证实。而人的自我印象,往往与这个人的个人历史有密切的关系。如果一个人过去取得过非常大的成就,比如说屌丝逆袭、高考状元、拾金不昧、睡过校花,等等等等,都会让我们对自己有一个相对积极的印象。这当然也没什么值得惊讶的。

但是,一旦我们进一步追问,「我们的自我印象是由哪些个人历史定义的」,问题恐怕就不那么简单了。怎么讲呢?我们不妨考虑一个假想的情况:一个人一生中,每一天的成就都可以由数字 0 或 1 来标记。那么,如果我们截止到现在总共活了 T 天,那么我们的个人历史就可以表示成一个序列 。比如:

100010001000100010001000100010001

也就是说,我人生的第一天很成功,此后每隔三天成功一次。那么,我们的自我感觉应该怎样定义呢?最简单的方式就是就这些数都加起来,这个值越大,我越成功。

有人问,要是年龄不一样呢,小明是个五岁的孩子,但晓明今年已经四十二岁了。光算总量肯定是晓明比小明成功,可是小明天天被妈妈夸乖宝宝,可晓明一多半的时间都在关于闹太套的苦恼中读过,那么难道小明不应该比晓明自我感觉好嘛?所以这时候我们可以算平均值,把刚才算出来的总和,除以这个人自己的那个 T 天,就是了。

这个算法也许在你看来已经很完善了,但事实却是,我们人类采用了另外一种更加复杂的算法来评价自己。什么算法呢?就是我们把整个序列分成若干个小组,先给每个小组各自计算一个得分,然后再把这些小组得分聚合在一起得到一个总分。这就像美国选举一样,选民投票选的是每个洲的选举人,然后这些选举人再聚在一起投票。这样的话,就会出现众所周知的问题:有些候选人的总得票更高,但输掉了选举。

用行为经济学那个经典的“丢电影票”的故事作为一个例子:

- 平行宇宙 A:小明口袋里有 30 块钱,他去电影院买了一张电影票,15 元。电影马上开始了,他突然发现电影票丢了,那么他是否应该花掉剩下的 15 元再去买一张票呢?

- 平行宇宙 B:小明口袋里有 30 块钱,想去电影院买一张电影票,15 元。电影马上开始了,他突然发现现自己丢了 15 元,那么他是否应该花掉剩下的 15 元再去买一张票呢?

如果我们不去考虑之前的事情,只看小明最后的决策,其实两个平行宇宙是完全等价的:都是一个是否要用自己仅剩的 15 元买一张电影票的事情。而之前的历史,我们发现也是高度一致的,那就是「丢了一件价值 15 元的东西」。但现实中,小明在平行宇宙 B 中很可能会去买电影票,而在平行宇宙 A 中则不会。为什么?很多现实中被问到这个问题的人会说:丢了电影票再去买,心里很难受。

如果按照刚才的分析框架,我们可以定义这样一个算法:

- 如果一组 x 被放在了同一个小组里面,那么该小组的得分是所有 x 的最小值;

- 在各个小组的小组得分被算出之后,总得分是所有小组得分的最大值。

如果把「丢了一件价值 15 元的东西」记作 0,花 15 元买一张电影票记作 1,那么如果小明最终还是花掉了最后的 15 块钱,两个平行宇宙中人们的历史都是 01。可是,根据上面的算法,在平行宇宙 A 中,小明把这个 0 和 1 放在同一个叫做“电影票”的小组里面计算了,两者「组内合并」之后的结果是一个 0,然后因为只有一个小组,所以「组间合并」的结果也是 0。但是在平行宇宙 B 中,小明把这个 0 和 1 放在了两个不同的小组的里面来计算(“电影票”和“钱”),两个小组组内合并之后的结果是 0 和 1,然后组间合并之后的结果是 1。

这个故事告诉我们:也许是相同或者相似的一个历史序列,由于分组的方式不同,他们的得分可能也是不同的。而我们似乎也能看明白这背后的道理:我们并不能把形式相差甚远、逻辑上没什么关联的历史事件直接像给数字做加减法一样合并在一起,而是只能合并那些形式上相似、逻辑上相通的事件。这是一种「有限理性」,它不是「非理性」,只是以一种不完美的方式在理性着。

这样一个一个的小组,被行为经济学家称作「心理账户」(mental account)。

以上都是基于一个外生给定的分组方式做的分析。下面的问题是,我们人类使用的分组方式,到底是个什么模式呢?简单说,如果我们不考虑类似上面案例里面电影票和钱之间的差异的话,那么基本的模式是:

- 打开一个账户;

- 如果这个账户的总分达到一个阈值,就永久性地关掉这个账户,然后再打开一个新的账户;

- 如果没达到这个阈值,就继续等待,直到它达到为止。

比如最上面的那个序列:

100010001000100010001000100010001

如果我们的小组内合并算法是相加,阈值是 1,那么我们会将历史分成{1}、{0001}、{0001}、{0001}、{0001}……体现在外在,就是我们会以四天为一个周期来评价自己。而如果序列是:

0000000000000000000000000000011

那么我们会将历史分成{000000000000000000000000000001}和{1},这两段时间分别被我们称作“等待成功那些年”和“成功之后”。

有人说,我们用这种分组方式,岂不是会很幸福?因为每一个心理账户关闭的时候,我们对自己的评价都是比较积极的。很可惜,并不是这么回事。为什么呢?是因为现实中,我们自己往往并不清楚我们需要等待到什么时候。在这种不确定的环境下,我们会选择做一些事情来加速自己心理账户的成功关闭,而这些事情,很可能会害了我们自己。比如说玩游戏,按照上面的算法,我们的生存策略将是「再赢一局就走」,可往往越到这个时候,人们越着急,越着急反而就越赢不了。最后我们不止浪费了时间,还可能耽误很多事情。

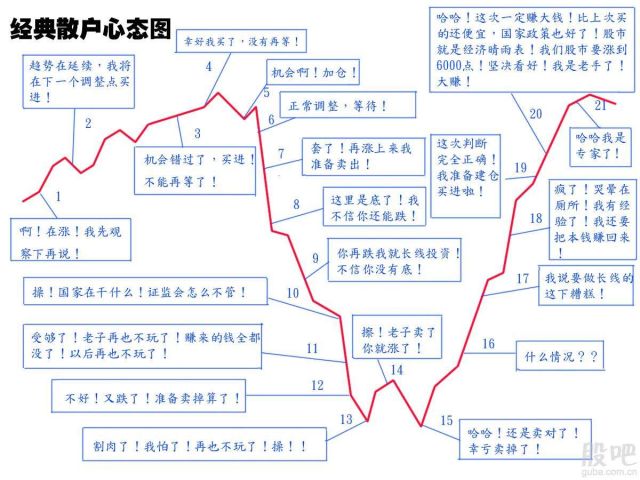

与之类似的是行为金融里面的一个经典案例:处置效应(disposition effect)。处置效应指的其实就是经典的「散户心理」:概括地说,这个效应描述了这样一个现象:人们在股票赚钱之后套现离场太快,而在股票赔钱之后拒绝离场。前者让人们丧失了继续挣钱的机会,而后者则导致人们被深度套牢。这种现象已经在许多情况下被观察到了。在这样一个故事里面,股民心里有一个预期,那就是我卖出的价格应该比买入的价格高一点。于是,股票稍微一涨,人们赶紧清仓,落袋为安,心理账户关闭,留下了一个高得分的小组;可股票以相同的幅度下跌,人们却不愿意卖出,怎么也得等到股票涨回来,是因为一旦股票卖出,心理账户就关闭了,这将留下一个低得分的小组,而它将严重影响我的总得分,进而让我自尊心受伤。于是,人们以等待的方式抗拒心理账户的关闭,最终轻则捶胸顿足,重则倾家荡产。这样的故事,我们见了太多了。

从这个角度考察沉没成本,我们能够非常容易地理解考虑沉没成本这件事背后的动机:经商鬼才陈茁,为了打通把自己从山西太原挖出的煤卖到江苏南京的商路,自掏腰包加贷款总共几十亿,修了一条「太难,哦不「太南铁路」。殊不知运过去的煤价格上不去,多干多赔,越干越赔。根据经济学家「不要考虑沉没成本」的训诫,陈茁应该立刻马上放弃掉这条铁路,改做别的生意。可是,这样的话不仅是赔了钱,还会关闭掉我们的这个从修太南铁路开始打开的心理账户,留下一个极低的小组得分,以及一句回荡在宇宙深处的自我评价:

你个大傻逼。

那么,考虑沉没成本的这种思维模式,又是为什么没有被自然选择淘汰掉呢?这我们就要讲一个真事儿了。

去年年初,我开始戒烟。这个事情的来龙去脉我记录在这个答案里了,对戒烟这事儿感兴趣的盆友可以移步:

《这书能让你戒烟》(The Easy Way To Stop Smoking)的读后感受是怎么样的?

这个故事发生在我决定戒烟之后大约一个月。我总听人说,戒烟的戒断反应最强烈的时候是最开始的那一周。但是可能是因为那一周我正好在纽约玩,每天忙忙活活就把烟瘾给忘了,所以那一周其实没什么感觉。真正让我难受的,是第三到四周(上面那个答案之后)。有多难受呢?首先,每天只能睡三到四个小时,白天也因此没有精力。第二,就那仅有的三四个小时的睡眠时间,都是在做梦,梦的内容极其简单:抽烟。怎么看出我这人内心简单来的呢,就看梦。想抽烟的时候天天就只梦见抽烟;小时候电脑被我爸设了密码,梦里就都是密码被我试开了;后来喜欢了一个姑娘……

算了不说了。

总之就是,难受的要命。当时有几个客观条件对我是有帮助的,比如美国的烟又贵又难抽,比如在美国买烟需要 ID。但是说实话,真要想抽,想买,这些事儿怎么能拦得住我呢?我告诉自己,你是光荣的行为经济学科研人员,你是这个地球上对「自控问题」了解的最多最深的那一小撮人里的一员,你要是管不住你这手,会让这个学科蒙羞的。那段时间里,我几乎用到了一切我从书本里看来的可以使用的自我控制方式,一天一天地扛着。

终于在一个午后,我扛不住了。

我翻出了被我藏在箱子底的护照,来到了一家巴基斯坦人开的便利店前,呆呆地坐在门口「尤其欢迎中国顾客」的牌子旁边,挣扎了一下午。

进去买,前功尽弃;不去买,生不如死。

突然有一瞬间,一个包含着中国民间智慧的句子在我耳边回荡:

来都来了。

是啊,过去一个月的我,像一个英雄一样,我现在踏错一步,这个英雄就死了。如上所述,心理账户关闭,留下一个自尊心受挫的自己,后悔着、咒骂着此刻的不坚持。事实上,很多在人们看来是「废了」的人,就是这样陷入了这样一个低自控、低自尊的无间地狱。

想到这里,我拍了拍屁股上的尘土,走了。一直到今天,快两年了,我没再抽过烟。

有人鄙视地说,「来都来了」是中国人的一种圣母心,与「大过年的」、「人都死了」、「都不容易」、「还是孩子」一样,代表着一种廉价的正义和无原则的宽容。可从那一刻起,我坚决不那么认为,因为如果不是这种朴素的心态,我也坚持不下来。

也就是在那一刻,我理解了沉没成本为什么必须要考虑。

与地球上的其他全部生命相比,人类一个突出的特点是能够理解时间,理解过去、现在、未来。并且,在过去现在未来之间的一致性中,我们发现了「自我」这样一个伟大的概念。我们知道,过去那个玩儿鼻涕的傻孩子、那个为了一个姑娘肝肠寸断的穷小子,以及现在这个平凡的经济学博士、未来那个大小便失禁的糟老头,是同一个人。他们共享着同一个心智,有着相同的人格、历史、社会关系,也有一些只要「大家」一起努力才能实现的目标。

这也就是为什么,那个「过去的我」是否成功,会对「现在的我」的自我评价以及感受产生影响。也正因为这样,我才如此抗拒在事情不成功的时候贸然关掉自己的心理账户。

可同时,由于诱惑、欲望、 冲动,不同的「我」之间也有不同的诉求。戒烟第一天的我,曾经豪情万丈,一定要实现目标。可像戒烟这种一个环节都不能错的事情,只有一个我想努力是不够的。可对戒烟一个月之后的我来说,之前付出的努力,就是结结实实的沉没成本了。如果按照经济学家的说法,我决定现在抽不抽烟,只需要考虑我现在的感受和我未来的感受就好了,过去发生过什么已经不可更改了,已经沉没了,我又何必在意它呢?

如果我们放任这种「忽略沉没成本论」在内心发酵,我们的确能像经济学家说的那样及时止损,可我又拿什么来完成这些需要持续努力才能完成的事情呢?这时候,就需要一个心理机制,把不同时期的那么多个面临着不同的境况、体会着不同的诱惑的「我」们团结起来。而事实上,这种心理机制,相当于现在的我对过去的我保持共情,不因为它已经是不可改变的、沉没的既定事实了,就放弃它曾经的计划。强行类比:这与我们人类,不能因为父母不能给自己做贡献了就不管他们了,是一个道理。

于是,在千百万年的演化史中,如果相比于丢了电影票的小明、被深度套牢的散户、以及几十亿打了水漂的陈茁,这种「自我」的力量带来的收益更大,那么这个历史过程的终点就必将是:绝不能忽略沉没成本。

这也就是此刻镜子里的,我们自己。